圖左:柯布西耶的光輝城市

圖右:光輝城市的現實版巴西首都巴西利亞 (Brasilia)

【文:趙宏生】

「你覺得香港是一個可持續的環保城市嗎?」

如果在香港街頭隨意採訪市民,答案會有多種,蓋因為這種問法本身就隱含有一種否定的傾向,因此不能一概而論。一個城市環保、可持續與否,其實從規劃開始的一刻起就定下了基調——之後的發展也難免不落最初構想、規劃、設計的窠臼。

規劃是為人所做的,因而「可居性 (livability) 」與「可持續性 (sustainability) 」更顯重要。本篇短文就試圖用較為宏觀的角度分析可居性與可持續性之間的關係。

記得去年此時《穹頂之下》熱播,廣電總局最終還是決定讓這部「有爭議性的」紀錄片短期內在大陸消失一段時間,當時我的感情非常複雜。這部影片讓我印象最為深刻的部分是柴靜——這位前中央電視台主持人關於自己女兒出生及成長經歷的一段描述:

一個新生嬰兒怎麼可能會得肺部腫瘤呢?我百思不得其解······醫生說,其中一個可能的原因是我妊娠期在北京逗留時間過長,那幾天的霾 (haze) 太大了,但當時大家都說那是霧 (fog) 。······幸運的是,腫瘤是良性的,她活過了手術······不過聽從醫生的建議,她大多數時間都被困在狹小的單位里,沒法出去和樓下的小朋友一起玩耍——實際上,一年裡 10 天中的 7 天,我們都很難看到北京的藍天······

我感同身受。

中學一段時間,我住在一個火力發電廠旁邊。白天的時候,約 12 層樓高、水井口粗的大煙囪里,白煙噴薄而出。不過到了晚上,就看不到了,唯可以聞到更加刺鼻的焦油味:細細看去,白煙變成了黑煙,已經和夜色融為一體。在中學修讀化學科,才知道白煙是經過靜電處理的,如果省去這道耗時費錢的工序,可以大大降低成本——這令我憤怒。

最終促使我給區長寫信的原因並非由於我對可持續發展的問題認識有多麼深刻。只是對於一個十幾歲的孩子,艱難忍受過十多個小時的室內學習後還不能到室外暢快撒野,是很殘忍的一件事。我借一次寫作比賽給區長寫信,最終電廠也告關停。我當時甚至沒有聽說過「可持續性」的概念!

從我自身的經歷體會,不可居的地方往往亦不可持續,反之亦然。然而如果論及二者是否可以共存,又是另一番光景。

首先,先給出比較廣受認可的定義。

可持續性:維持環境的綜合效益同時又能滿足經濟社會的長遠需求。

可居性:生活質素,一般在城市系統中進行討論,及城市的各項設施是否能夠滿足整體的良好居住需求。

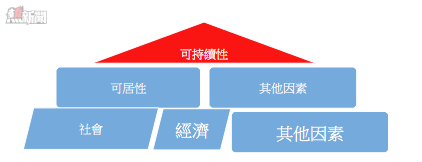

從定義字面意思上分析,可持續性涉及面更廣,更為全面;可居性則更側重經濟社會的面向。如此說來,是否達到可持續的要求就可以實現可居的目標?

進深一層分析,我們需要把兩個概念均放入城市系統的背景下。目下已有不少研究從城市規劃和設計的層面分析了二者的關係:比如說麻省理工大學的 Jabareen 教授就將生活質素 (quality of life) 作為四項影響七類城市設計理念的因素之一。主要探討了「城市緊密度 (Compactness) 」與可居性的關係。

可居性並不與可持續性攜手同行,亦不由可持續性產生。這裡舉一個經典的例子——柯布西耶 (Le Corbusier) 的「光輝城市 (La Villa Radieuse, the Radiant City) 」。這一可居理念指導下的現實城市——巴西首都新巴西利亞城,被不少當代城市研究學者批為不可持續。 Dantzing 和 Saaty 認為巴西利亞的快速興起建立在大量拆除郊區貧民窟及原有市區建築的基礎上——及用不可持續的手段興建了一批可居的「石屎森林」。根據巴西傳媒的報導,巴西利亞的城市問題也已經在 2012 年浮出水面。從上面的實例,我們得出兩個結論:

可居性的實現有可能以犧牲可持續性為代價;可居性具有相對性和主觀性。與維多利亞時代的小鎮相比,勞工階級也許更偏愛居住成本低、基礎設施健全的光輝城市,但若有生活品質更為優良的花園城市 (Garden City) ,則光輝城市吸引力已然不再。

受第二個結論啟發,我們可以開始發掘促成高可居性的具體因素。這裡我們引入新都市主義 (New Urbanism) 注的一些理論及實例進行闡釋。

從社會層面說,區域一體化、城市人口密度、城市衛生狀況缺一不可。德國弗萊堡 (Freiburg) 實行的「廢物方略」以節源為主要方法,他們的主要口號是「防患優於處理,處理優於拋棄 (Prevention before disposal before dumping) 」。這場清潔運動後,本地旅遊業和房地產業向好,而這兩者則是一個城市可居與否的具體表現。

經濟面向,效率與便利至關重要。瑞典斯德哥爾摩 (Stockholm) 在 2011 年成為「世界最宜居城市」,最大功臣便在其多樣化且高效的城市交通。平時買餸,人們會步行或騎車去周圍的街市,但也可以驅私家車前往市內的火雞店享受美式感恩節大餐。

除去以上兩者,筆者認為文化遺產 (Cultural Heritages) 對可居性也大有貢獻。除卻社會經濟的物質層面、文化心理的精神層面需要一種歸屬感。中彥有云:“金窩銀窩不如自己家的草窩”。假設有兩所幼稚因市區重建面臨清拆,你只能夠選擇清拆其中一所,若果其他條件相若,而其中一所是你自己兒童時期入讀的幼稚園,我想不論是否受過專業的規劃訓練,人們都傾向於(被迫)選擇拆除另一所。這樣看來,皇后碼頭、天星小輪所引發的市民集體抗議也並非無的放矢、空穴來風了。文化遺產也許不會對可持續性有顯著作用,卻極大提升可居性。畢竟人是感性的動物,不僅僅是圖個溫飽而已。

再回到霧霾問題,空氣污染破壞的不僅僅是可持續性。由於受到空氣污染影響的居民並不會從產生空氣污染的獲利過程中受益,這種社會不公實際造成了惡性循環。所謂「事不關己,高高掛起 (NIMBY-not in my backyard) 」類型的工業企業,在破壞可持續性同時,也在挑戰人居住的底線,而這與地方政府的放縱是否又不無關係?

綜上所述,我們試圖構建一個理論模型,即可居性與可持續性不但可以共存,而且並不矛盾。一方面,可居性是實現可持續性的必要條件,另一方面可持續性又為長期可居的實現提供可能。因此城市未來的政策制定者、規劃者、設計者可以考慮以可居性作為底線,在此基礎上發展可持續性。

如果我們不想有一天處於污染空氣的穹頂之下,就要突破思維的穹頂進行規劃和設計!

注:新都市主義 (New urbanism) 是 1980 年代初崛起的城市設計運動,旨在重新釐訂房地產發展和城市規劃的方向,以舊區重建代替發展城郊,並在鄰近發展的新市區興建不同房屋和創造就業職位,步行度 (walkability) 也是規劃的其中一個指標。

參考資料:

Catalogue of Best Practice: Urban Sustainability — learning from the best (2011).

Chu, C. (2007). Shekkipmei and collective memory(s) in post — hand over Hong Kong. Traditional Dewellings and Settlements Review 18(2), 43-45.

I.Borden and D. Dunster, (1995). Architecture and the sites of history: interpretations of buildings and cities. Boston: Butterworth Architecture.

Dantzing, G. B. (1973). Compact city: A plan for a livabel urban. San Francisco: W. H. Freeman.

Glaeser, E. (2012). Brasília is a warning to urban dreamers. Retrieved from: http://www.ft.com/cms/s/0/52a967d0-409d-11e2-8f9000144feabdc0.html#axzz422UUWe7k

Jabareen, Y. R. (2006). Sustainable Urban Forms: there typologies,models,and concepts. Journal of Planning Education and Research, 38-52.

Jing, C. (Director). (2015). Qiongdingzhixia (Under the Dome), retrieved 1st March from Youtube:

Urban Dictionary (2016). Livability, retrieved 4th March, from: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=livability

World Health Organization. (2015). Global Health Observatory (GHO) data. Retrieved from: http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth/en/

規劃一角:可居性與可持續性能否並存?

https://www.facebook.com/cleanairnetwork