=

=

1、Google Ventures與投資的醫療健康公司

「如果你現在問我,人可能活到500歲嗎?答案是肯定的」,一月的某個下午,Bill Maris在加州山景城說道。作為Google Ventures的總裁兼管理合夥人的他剛滿40歲,但是看起來像個19歲的大學生。他穿着膠底運動鞋,T恤外面套灰色的牛仔襯衫,看起來像是幾天沒有刮鬍鬚了。

陽光穿過他背後巨大的玻璃窗射了進來。外面是綠樹成蔭的Google總部的開闊地。在他的辦公室里發現不了什麼能夠證明Maris在這裡工作的線索。房間里沒什麼東西——潔凈的白牆、幾張椅子、一張桌子。這一天,他的桌上沒有紙張、沒有記事本或便簽,甚至連電腦也沒有。

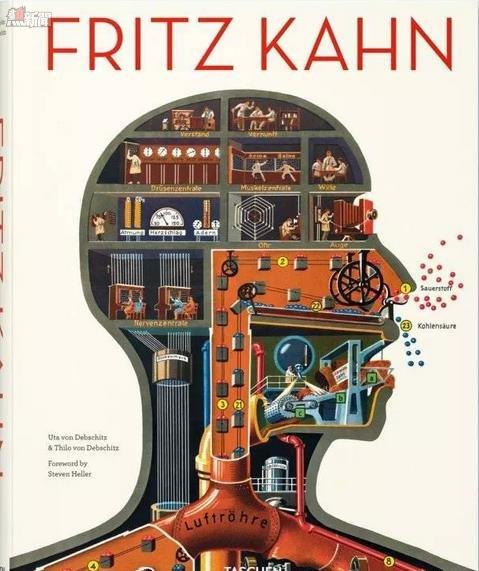

只有一個地方你能真正發現Bill Maris是誰——他的書架。上面有一本大部頭的教科書《分子生物科技:重組DNA的原理與應用》。還有一本是讀得比較多的《生物科技:應用遺傳革命》。還有一部第一個將人體描繪成機器的德國醫生Fritz Kahn的插畫集。

插在這些中間的是一本讓所有希望能活到500歲的人眼前一亮的書。2005年出版的《奇點臨近》是未來學家雷·庫茲韋爾(Ray Kurzweil)的開創性著作。他的著名預測是人類將會在2045年迎來《終結者》時刻——計算機的崛起速度將超過我們控制能力。我們要想趕上的話,需要借助納米機械人或其他增強人體與DNA的機器從根本上轉變我們的生物性——改變我們生與死的一切。

「這將把我們從自身的限制中解脫出來」Maris說。他在米德爾伯里學院學習的神經科學,曾在杜克大學的一個生物醫藥實驗室工作過。庫茲韋爾是他的朋友,Google聘請他來幫助Maris和其他Google員工理解機器超越人類後的世界。這樣的未來對某些人來說可能是一種可怕的反烏托邦。但是對於Maris來說,這是商業機會。

在這一領域里,他希望能發現並投資於將會改變甚至可能拯救世界的下一代公司。他說:

「我們實際上已經有了能夠完成任何你能想象得到的事的生物科學的工具,我只是希望能夠活到夠久從而免於死亡。」

Maris是不同尋常的人,他的工作也是不同尋常的。七年前,Google的兩位創始人謝爾蓋·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)把他拉出來啟動一個風險資本基金,這使得他被捲入了科技巨頭和雄心勃勃的創業者洪流中。當時他自己也是一位年輕的創業者,投資經驗很有限,在硅谷也沒有影響力。他賣掉了佛蒙特州的網頁寄存服務公司,在一個非營利機構工作,並且在印度開發用於白內障失明的技術。這使得他成為了Google正在找尋的那種局外人。Google的CLO(首席法務官)兼企業發展高級副總裁David Drummond同時負責Google旗下的包括Google Ventures在內的各大投資平台,他說「比爾可以帶來全新視角。」

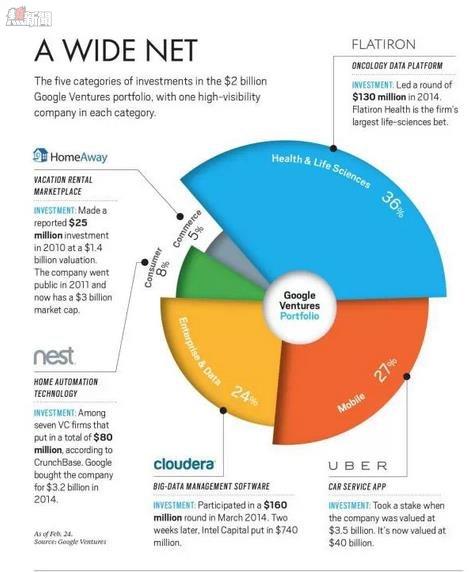

Google Ventures管理資產接近20億美元,已投資公司數量超過280家。每年穀歌都會給Maris 3億美元的新資本,而今年Maris有1.25億美元的額外資本用於投資新啟動的歐洲基金。這使得Google Ventures的資金與那些每年投入3到5億美元的硅谷最大的風險投資公司旗鼓相當。跟據跟蹤風險資本活躍度研究公司CB Insights匯總的數據,Google Ventures去年在全美風險投資公司活躍度上排名第四,參與了87項交易。

作為年收入660億美元的公司,Google做這些不是為了錢。Google需要的是創業者。投資銀行SunTrust Robinson Humphrey的分析師Robert Peck在今年2月發表了一份對Google外部投資部門(包括Google Ventures)的調查報告。他說:

「它需要知道球在往哪兒踢。看看錯過了智能手機的黑莓吧。還有錯過了Facebook的雅虎。」

Google為尋找下一個趨勢投入了巨大資源。內部實驗室Google X開發了Google眼鏡,現在在研究無人駕駛汽車,這些消耗了數百萬美元。今年1月,Google投了9億美元給了伊隆·馬斯克(Elon Musk)的Space X。去年,Google啟動了Google Capital用以投資較為成熟的技術公司。

Maris在Google圈子裡的位置很奇特。他是其中一部分,但又很自由。Google Ventures的設立方式不同於其他如Intel Capital、Verizon Ventures一類的企業內部的風險投資基金。Google Ventures的投資決定是獨立於母公司的企業戰略的。它可以支持任何公司,無論其是否符合Google計劃。它也可以向包括Google競爭對手的任何人出售它擁有的股份,Facebook和雅虎都收購過Google Ventures投資的創業公司。

背靠Google的資金與影響力,Maris又擁有巨大的自由。他可以追尋硅谷最受歡迎的創業公司。Uber、Nest和Cloudera是他賺得最多的幾個項目。Maris會繼續追求這類交易,但他還有別的野心。「有很多人,包括我們都想投資於消費級互聯網,但我們可以做的不只這些。」他現在將基金36%的資產投資於生物科學,而2013年只有6%。Maris說:

「硅谷有很多億萬富翁,但是最終我們都走向同一個終點。如果給你們兩個選擇:賺很多的錢或者找到可以讓人活得更久的方法,你會選哪一個?」

Maris站在Google Venture的大型會議室Joshua Tree前面。總部的每個房間都以國家公園的名字命名。他對員工們說:「今天事情很多。」他們每兩周在這裡會次面,討論前景和戰略。

Maris的團隊有70人,這天大多數人都在場,或者通過視頻或電話加入。這個團隊包括基金的17個投資合夥人,他們的職責是尋找創業公司。合夥人中有Excite的聯合創始人Joe Kraus,Android聯合創始人Rich Miner,Google工號84的David Krane。

會議室氛圍輕鬆隨意,一些員工在地上盤腿而坐,其他人則蜷縮在柔軟的沙發上。段子和玩笑層出不窮。有位合夥人以「秘密項目」為題開始他的展示——但其實會議室的大多數人已經知道他要講什麼了——在展示的最後他還把Maris的頭疊加到手鼓鼓手身上。這是在調侃老大,他去年8月和歌手兼作曲家Tristan Prettyman完婚,最近又去度了個蜜月。所有人捧腹大笑。Maris微微一笑,迅速回歸正題。他轉向身後屏幕上的日程表,說到:「時不我待,對你們也一樣。」

Maris說:「我知道你們都聽說了本周的那場會議」。相距1小時路程外的舊金山,摩根大通正在舉辦醫療健康年會——綽號醫療界的超級碗。數以千計的醫療高管和投資者雲集於此,這已然成為醫療產業併購交易的大頭。Google Ventures的生命科學創業公司也列席此次會議。其中一個是利用基因數據來創建腫瘤診斷工具的Foundation Medicine,今年引發了巨大的轟動。1月, 羅氏製藥公司(Roche Holding) 宣布計劃以10億美元的交易來控股該公司,公司股價在第二天翻番。Google Ventures在這家公司中持股4%。

對Maris而言, Foundation Medicine意味着一場革命的開端。「我常常拿它來類比」,他說著舉起手中的iPhone 6,「即便是在五年前,這也是無法想象的。20年前,你甚至都不會和任何人談論這個。」

2011年 Google Ventures 對Foundation 進行投資時,該公司的願景主要是理論上的。世界還在等待自2003年科學家首次完成人類基因組圖譜後那必然出現的突破。Foundation團隊包括幾名著名的遺傳學家,人類基因組計劃的領導者之一Eric Lander也在此列。但Foundation 那時並沒有可行的商業產品。

科技自那時起取得了巨大進步,這使得Foundation能創造出Interactive Cancer Explorer這樣的產品——可以說是腫瘤醫師的Google,他們可以借此做研究,併為病人定製治療方案。Foundation首席執行官Michael Pellini博士尋求Google Ventures作為投資方,這能幫助公司進行技術設計,他說:「我們有許多可以向硅谷專家借鑒的地方。想象一下Google搜索,我們從未考慮過屏幕所見內容背後的那些算法,他們可以對遺傳信息進行同樣的處理。」Maris說:

「20年前,沒有基因組學,只能以毒攻毒治療癌症。這可和『我們可以通過逆向工程幹細胞來治愈癌症』完全不一樣。你現在可以對一家能夠治愈癌症的公司進行合法投資了。」

識別有潛力的生命科學公司和在硅谷發掘能夠發明超酷App的程序員不太一樣。生物技術公司建立在複雜科學之上,他們需要數百萬美元的投資,和大型製藥公司合作,還面臨長期的臨床試驗。為了更好的甄別,Maris選擇科學家作為合作夥伴。其中一位是Krishna Yeshwant博士,他曾就讀於哈佛和斯坦福,如今依舊每周兩天在波士頓一家診所工作。去年,他主導了Google Ventures在生命科學領域最大的賭注——注資Flatiron Health,該公司正在建設分析癌症數據的雲平台。

這才只是開始。Maris說:「不用20年,化療就會原始得像發電報。」

2、Google Venture是如何成就今天地位的

22歲大學剛畢業那會,Maris遇見了一個朋友,她日後成為了將Maris與Google聯繫在一起的貴人。那是1977年,雅虎做搜索,AOL做電郵,Google那時還叫做BackRub。Maris當時在紐約,供職於瑞典投資公司Investor AB。他不關心華爾街,但他確實很喜歡坐在他旁邊的聰明的耶魯大學畢業生Anne Wojcicki,她告訴他這(Google)是家要改變世界的公司。

Anne Wojcicki回憶到:「我記得我告訴他,我姐姐正在搗鼓的這個新搜索引擎,而他說:『雅虎已經足夠好了呀』」Anne Wojcicki後來成為了Sergey Brin的妻子。她的姐姐Susan是Google最早的員工之一,現在是YouTube的首席執行官。Anne Wojcicki隨後聯合創立了23andMe,這個基因檢測公司是Google Ventures投資組合的一部分。

六個月後,Maris從投資機構AB離開去到佛蒙特州的伯靈頓開始創辦一家網站寄存公司。他在互聯網領域如此青澀,以至於需要從頭開始學習網景公司和萬維網。他透支信用卡成立了Burlee公司,並從Lake Champlain那裡獲得了投資。後來他已未被披露的價格將Burlee賣了出去,收購方變成了後來的Web.com。Maris從此次交易中沒有獲得Google體量的錢,但這足夠他不用工作繼續生活在伯靈頓。

如果不是好友Wojcicki一直召喚他來美國西部的話,他會一直在那裡待下去。於是Maris去拜訪了她以及謝爾蓋·布林,住在他們加州的家裡。他漸漸的融入了這個圈子。「他和拉里·佩奇、謝爾蓋·布林會一起吃晚飯,討論那些——我不清楚——可能是會飛的汽車。」Wojcicki回憶說。

2008年,Google的老大們讓Maris去籌備一支風險投資基金,這個想法他們已經討論了好一陣子了。他們在Google給他一張辦公桌,並給他了一些說明來使他思考如何將Google的錢進行投資。在一次Google離職人員(only-at-Google)聚會上,他旁邊坐着Kevin Systrom,當時Systrom正在開發一款叫做Burbn的App,這就是後來的 Instagram。(Maris 打趣到:「每個坐在我旁邊的人最後都成了億萬富翁。」)

Maris花了6個月來研究硅谷的風險投資。他經常出沒於沙丘路(Sand Hill Road,硅谷的風投機構聚集地),拜訪了眾多名聲顯赫的風投機構,向頂級投資人取經。一開始為了使別人把他當回事,他度過了一段困難時期。在一次會議上,Maris介紹的Google風投的理念被一隻風投嘲笑。

對方告訴Maris他的基金將永遠行不通:風投機構不會希望Google威脅到他們。「在風投領域,確實有些人對Maris和Google Ventures不太友好。」KPCB的律師合夥人John Doerr回憶到,該公司在加州第一代風投機構中的地位舉足輕重。Doerr同時也是Google董事會成員,他建議Maris發起一支風險投資基金。

在硅谷,以公司名義發起投資基金很難得到認可。「公司設立風投會存在一個根源上的悖論,」Benchmark Capital普通合夥人Bill Gurley說到。衝突在於,這支基金是對創業公司忠誠,還是對其管理公司忠誠?幾乎每一個獨立的投資人都曾被公司設立的基金傷害過。公司會通過風險投資來獲取情報,最終與其投資的公司進行競爭,或者在公司管理層對這個方向失去興趣後甩手離開。

一些企業家也對此表示懷疑,「我告訴過他,這行不通。」Joe Kraus說,他是Excite公司和JotSpot公司(該公司賣給了Google)的聯合創始人。Maris之前曾邀請他加入Google Ventures做合夥人。「從企業家的角度來看,一想到把我自己和Google綁在一起,我就感覺到恐慌。」Kraus 說,「恐懼在於,如果你從Google那裡拿到了投資,那是不是蘋果就會恨你?」

為了籠絡其他風投和創業者,Maris和他在Google的老闆建立了一個目前仍在使用的條款:Google無權過問這些企業的戰略或技術細節。這樣一來,創業者們就可以安心創業而不用擔心他們的想法被人盜用。「我們得說服創業者們,他們可以放心的和我們合作。」David Drummond說道。

那些與Google Ventures相處和諧的創業者們可以獲得某些資源,而這些是不論多少錢都買不到的。Google Ventures可以(也確實這麼做的)將創業公司的創始人介紹給Google的任何人——比如,Google搜索排名專家,用戶體驗設計師,或者安卓手機應用開發者。一家創業公司可以免費使用1萬個小時的Google Cloud。

Google Ventures的一大優勢是它的設計團隊。Maris將幾位Google的頂級技術人才拉出來成為了基金的合夥人。一個是在Gmail工作,另一個協助重新設計了YouTube。他們成立了一個名叫SWAT小組來為已投資公司服務。就像是設計界的救火隊員,他們可以解決任何阻礙創業公司的問題——有待打磨的應用程序、緩慢的Web訪問、乏善可陳的主頁。

「我們不需要錢。」Ryan Caldbeck說到,他是Circle Up的聯合創始人之一。他將Google Ventures視為他的投資者,部分原因是為了獲得它的設計人才。Twitter創始人之一的Ev Williams利用這個設計團隊打造了他的新的內容發布平台——Medium。Flickr創始人之一的Stewart Butterfield,利用這個團隊創辦了他的新公司Slack。

如今,駕馭Google和Google所投資的公司之間的界限依然很複雜。去年,Google計劃收購Nest,其標誌性產品是一款帶有WiFi的家庭自動調溫器。Google Ventures迴避了談判,其他風投公司為Nest注資了32億美金(這是2014年規模第四大的風險投資行為)。2月份,Bloomberg報告稱Google正計劃開發一款打車應用,該應用將直接與Uber競爭。2013年始,Google Ventures已經入股了Uber。如果Google和Uber開戰,Maris將正好處於戰火中央。

「Google Ventures通過直接的財務激勵以確保投資的公司能夠成功。」Maris在一封回復關於潛在衝突的郵件中寫到:「我們的投資決策是獨立於Google產品路線的。」他和其他合夥人們根據基金投資組合的表現獲取獎勵(Carry)。理論上來說,如果Google的打車應用擊敗了Uber,Google Ventures將同樣遭受損失。

3、Google Venture所希望的未來

一天晚上,在舊金山,一群年輕的科學家和博士們坐在一起用餐。「我記得,當Max和我住在一起時,我打開我的冰箱,然後看到他放在裡面的這玩意時,我就在想,這東西安全么?」Blake Byers沉思着,他30歲,是斯坦福大學的生物工程博士及Google Ventures的合夥人之一。他側臉看了一眼坐在身邊的杜克大學生物醫藥工程學生,25歲的Max Hodak。3年前,Hodak在Byers的車庫裡開始建造一間機械人輔助的實驗室。一次他把化學品放在了Byers的冰箱里(「Blake有點誇張了,」Hodak說到,「那東西完全無害。」)

Hodak現在運營着Transcriptic,這家公司建造和運營集裝箱大小的由機械人控制的實驗室,併為其配備了足夠的計算能力以便能夠並行運行世界各地的實驗。理論上,一個在利比里亞首都蒙羅維亞的科學家借助於筆記本或手機就可以使用Transcriptic實驗室來測試埃博拉病毒。Byers——KBCP(凱鵬華盈)合夥人Brook Byers的兒子,幫助Hodak募集到了來自Google Ventures和其他風投的12.5萬美元資金。

「我們正處在科學技術可以做些什麼的邊緣。」David Shaywitz說,他是DNAnexus的首席醫療官,他坐在Byers和Hodak對面。他的公司同樣由Google Ventures投資,正在建造一個基於雲計算的全球基因信息庫。

聆聽這些科學家們的聊天,很難不去關注他們認為的那個即將到來的世界。在我們的未來,科學將會修復那些因為DNA不堪重負所帶來的損傷。阿爾茨海默、帕金森以及其他因為衰老所導致的疾病將會從分子層面得到修復和根除。在下一代企業家的心目中,「可能性」是令人匪夷所思的,但也是充滿希望和永無止境的。我們可能不會永生,但我們可以活的更長久,更美好。

這就是Google Ventures所希望的為了獲得最大程度的成功所進行的豪賭。「我們並不是在試圖獲取一些蠅頭小利,」Maris說,「我們試圖贏得這個遊戲,其中一部分就是——活着比死去更好。」

本文來源於微信公眾號『機器之心』(almosthuman2014),參與成員:翬、柒柒、電子羊。

From 機器之心

本文原載Bloomberg,作者Katrina Brooker,機器之心翻譯

探秘Google Venture:我們的投資目的是讓人類活得更久