編輯轉推

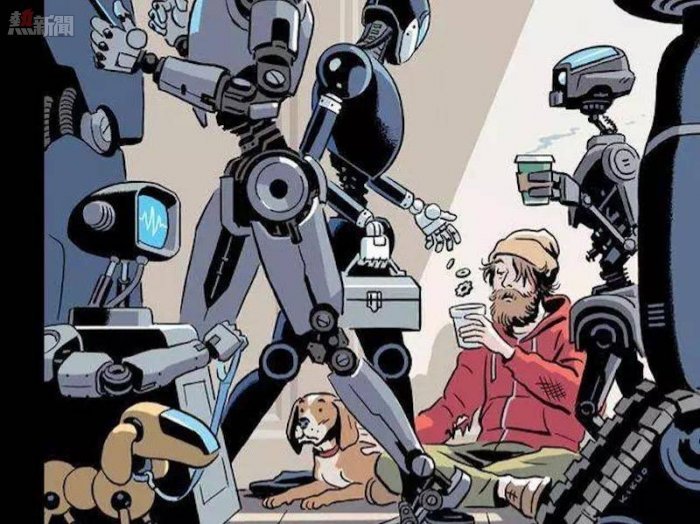

周超臣: 「 《紐約客》的封面圖這兩天在業內引起不小的轟動,封面圖上,一位乞丐正在接受機械人的施捨,這讓人類感到絕望。不管未來人類會否淪落到向人工智能乞討,我都非常非常熱情地向你推薦這篇翻譯成中文長達1.8萬字的精彩報道文章,作者通過數個採訪希望告訴我們,我們距離由機器統治的世界並不那麼遙遠。 」

來源 | The New Yorker

作者 | Sheelah Kolhatkar

編譯 | 機器之能(ID:almosthuman2017)

大急流城,Steelcase 的「人肉機械人」

1977 年,在密歇根州大急流城,當 David Stinson 完成高中學業後,他在建築行業找到了第一份工作。然而幾年後,這項業務的發展狀況卻逐漸放緩。那時他已經 24 歲,需要撫育兩個孩子,也需要一些更穩定的東西。正如他最近在吃午餐時向記者解釋得那樣,這意味着自己需要一份安全穩定的藍領工作。這種工作,在當地只有兩家公司可供選擇。

「在年底之前,即使我不能進入 General Motors 工作,也要在 Steelcase 工作。」他曾在 1984 年發誓說。

幾個月後,他獲得了 Steelcase 的工作機會。這家世界上最大的辦公傢具生產商,在大急流城開設了一家金屬工廠,從那以後,Stinson 便一直留在金屬工廠直到現在。

如今,Stinson 已經 58 歲。他有一張圓潤而泛紅的臉,有一頭濃密的銀髮以及健碩的身材。他的海軍 Polo 衫顯示了他的職位——「區域負責人」,不過與工廠里的其他人一樣,他的脖子上總是掛着一副隨時待命的防護耳塞。他的眼鏡周邊包裹着一層塑膠保護套,像是電影中古怪的科學家。

「我不後悔來到這裡。」Stinson 說。此時我們正坐在工廠的食堂里,他正在打開一份從熟食店買來的意大利小吃。每周四,這家熟食店都會為工人提供五折的三明治,價格從平時的 8 美元降到 4 美元。

「我曾經有好幾次想要辭職,但卻越來越覺得這裡的氛圍很舒適。確實,科技的發展也促進了這一點,它承擔了你的一部分責任,確實有很大的幫助。而且,這絕對是未來的趨勢。」

Stinson 旁邊坐着的是一名 64 歲的工人 William Sandee,他的桌上有一份炸薯條和番茄醬,以及被隨便扔在一旁的安全眼鏡。「我們試圖在這裡尋找樂趣。」他用低沉的聲音說道,「這裡的工作強度有時候會很大。」

另一為名叫 Sandee 的工人把灰白色的頭髮梳理得整整齊齊,面孔有些嚴肅。他從 1972 年開始在 Steelcase 工作,當時提交工作申請的時候,前面排隊的人超過 600 個。

「那些年,Steelcase 的職位是非常誘人的。」Sandee 回憶說。工廠的管理者都開着時髦的汽車,還有兩套湖景房。如果員工的子女在暑假時常過來工作,公司還能為他們提供大學學費。此外,公司還時常舉辦野餐和保齡球比賽,球員數量曾一度達到 1500 名。(現在比賽仍在進行,參與人數大約為三百名。)

在九十年代,Steelcase 在美國雇傭了一萬多名工人,在大急流城周圍經營着 7 個工廠,製作桌椅、桌子、文件櫃等傢具,以及螺絲、螺栓和腳輪等零件。工人們肩並肩組成生產流程,親手把木材拋光塗漆,再組裝成完成的傢具。

但如今,Steelcase 在密歇根州只剩下兩家工廠,一家是製作桌子和文件櫃的金屬廠,另一家是生產的木製傢具的「木製工廠」,他們總共雇傭的工人數不到 2000 人。在密歇根州以外,在家公司在美國的生產基地只剩下阿拉巴馬州,雇傭的人數也只要一千名左右。

在很大程度上,Steelcase 的成長史是美國製造業發展的縮影。這家公司成立於 1912 年,最初只生產一款防火的金屬垃圾桶。隨着接下來幾十年的經濟發展,美國湧現了大量企業,他們肯定都需要在辦公室裡布置書桌與隔牆板,這就意味着巨大的商業機會。

「如果你是大急流城八十年代的高中生,要是不想上大學,那獲得一份 Steelcase 的工作就像贏得彩票一樣。」大急流城當地的媒體人 Rob Kirkbride 告訴我。

後來,隨着互聯網泡沫的破裂,無數初創公司都發現需要拍賣自己的辦公傢具。到 2001 年,Steelcase 的銷量已經縮水了三分之一,而且開始陸續關閉位於密歇根州西部的工廠。它把製造工廠在先後轉移到墨西哥、中國後,又最終到了印度。

2011 年,這家公司又宣布關停數家工廠,其中一家位於大急流城附近,一家位於德克薩斯州,一家位於加拿大的安大略省。公司幾乎把所有的椅子製造廠都遷移到了墨西哥。

如今,隨着美國的經濟好轉,企業們的利潤額再創新高,對建設海量新型辦公空間的需求又開始湧現,因此 Stellcase 的狀況開始好轉。它把公司總部設在一個經過翻新的工廠里,在這樣開放式的工作環境中,座位都是用玻璃隔開,員工們可以或躺或倚地對着筆記本電腦辦公。此外,在密歇根的兩家仍在營業的工廠中,員工們還在生產各種傢具套件與會議桌所需要的金屬零件。

隨着技術讓生產效率不斷提升,工廠環境也得到改善,產品線上所需的工人也比以前少了很多。「很顯然,公司不可能發新聞稿說『我們不需要雇傭更多的工人』。但我們在街頭聽見的情況確實是這樣。」Kirkbride 說。

現在,工廠里有自動化的流水線,機械臂可以輕鬆舉起以前必須由工人來抬起的桌面。Stinson 帶我穿過了幾排機器,還經過一個分發紙箱的巨大裝置。

「你只需要把需求輸入到屏幕,按下按鈕然後離開,它就會把需要的紙箱分發給你。」他說,「那種東西真的很酷。因此,我們不是在裁員,而是在消除浪費。」

作為一名區域負責人,Stinson 需要管理一條生產線上的 15 名員工,這條生產線是專門為 Steelcase 的 Ology 系列可調節書桌生產零部件的。

直到去年,工人們還不得不查閱一長串的步驟,繼而費力從裝滿各類大小螺栓、螺釘和別針的貨車裡選出正確的零件,按照正確的順序把它們安裝進相應的孔洞。不過現在,有了這個被叫做「視覺桌」的計算機工作站,工人們可以在它的指示下一步步組裝傢具。如果過程出現了偏差,或者某個步驟沒有完成,系統就不會讓工人繼續工作。

我們站在一個年輕女員工身後,她穿着 Polo 衫和萊卡短褲,扎着馬尾辮,正在按照機器的指示進行操作。當一個步驟完成之後,指示燈就會顯示到下一個操作,同時發生滴滴聲。她的頭頂上還有一個攝像頭,可以記錄操作台上發生的一切,同時把所有數據傳送給另一端的工程師。

這些嚴格遵循自動化流程的工人,有時候也會被稱為「人肉機械人」,他們幾乎不需要培訓就能立馬上手工作。計算機控制的機械臂上甚至都安裝好了鑽頭,工人只需要把它移動到正確的位置,就可以讓機器發揮它的魔力。十年前,工業機械人可以幫助工人完成任務。現在的情況反過來了,工人是用來協助機械人完成任務的。

並不是 「每個人生來就有資本」

幾十年來,經濟學家的傳統觀點是,技術進步為工人創造了更多的就業機會。然而,在過去的幾年裡,一些研究者已經提出了不同的觀點。

「這並不是意味着我們失去了工作的機會。」麻省理工的經濟學家 David Autor 說,他一直在研究自動化對就業的影響,「但是,可以看到,一些沒有太多職業技能的人可能無法根據自己的勞動獲得合理的生活水平。」隨着自動化逐漸壓縮工人的工資水平,工廠里的工作機會變得越來越少,吸引力也越來越低。

Autor 和其他經濟學家認為,這一過程會加劇社會的不平等。勞動力市場是圍繞着勞動力稀缺的設想建立起來的:每個人都有僱主所需要的勞動能力,僱主和僱員可以通過勞動合同各取所需。但這種模式正在受到衝擊。

「這不是說沒有現金的流動,只是這種流動轉移到了資本所有者和有想法的人之間。」Autor 說,「資本的分配並沒有勞動那麼公平。每個人生來都可以勞動,但並不是每個人生來都有資本。」

在 Steelcase 的金屬工廠,自動化促使公司尋找更多受過高等教育的經理人,這些人需要擁有大學學位,而不僅僅是高中文憑。這家公司也在遵循豐田首創的「精益製造」模式,通過雇傭年輕的工程師來掃描工廠數據,從而獲得額外的「效率」,因為這些數據可以轉化為更深層次的自動化。對於那些擁有技術學位同時又能管理自動化系統的人,以及工廠老闆來說,增加財富的潛力都是巨大的。

但對於不那麼熟練的工人來說,情況就有所不同了。

今年年初,麻省理工的經濟學家 Daron Acemoglu 與波士頓大學的 Pascual Restrepo 聯手發表了一篇論文,他們通過研究 1990 年到 2007 年期間的美國就業市場,發現一個地區的工業機械人集中程度與地區就業率與工人薪資的下降有直接關係。

技術也可以加劇全球化的影響。從一個維度來看,美國製造業工人在 2015 年的平均收入比 1973 年低 9%,但整體經濟卻增長了 200%。在 Steelcase,Stinson 承認,工人現在的工資水平只與 1987 年相當。

Stinson 和 Sandee 都認為自動化對他們的工作構成了威脅。Sandee 還記得,當工廠的傳奇人物 Frank Merlotti 在 1990 年以 CEO 和集團主席的身份退休後,還時常回來發表振奮人心的演講。「Frank 會看着你,在長篇大論之前會說,『聽着,就是你們,是你們的努力,讓所有這一些都成為了現實。』」

Sandee 還談到了體力勞動的尊嚴。他提及了和孫子一起去紐約的那趟旅行,他們共同參觀了帝國大廈。「你可以看到一張照片,很多人坐在一段鋼鐵上吃午飯。」Sandee 說,「他們還帶着鉚釘和工具。但在我看來,這些人就是鉚釘。」

他似乎是在描述一張名叫《摩天樓頂上的午餐》的黑白照片,「那是我在紐約看到的最好的東西之一,這是屬於那些美好的舊時光的。建築還是那些建築。他們是怎麼做到的?這簡直就是奇跡。」

摩天樓頂上的午餐

在 Sandee 看來,情感判斷與人類雙手的結合是不可替代的,現在還是有許多機械人不能做的事情:例如把雙手伸到物體中,打開一個盒子,或者解開一個結。他認為,即使在一個自動化的未來,也需要人們利用年齡和經驗所獲得的智慧。「你還是需要一些真正的人。」他說,「總是有人期待一個全能的機械人,但是當他並不想按人們預想的方式去做事該怎麼辦呢?」

Winnie:我可以摘下花瓣

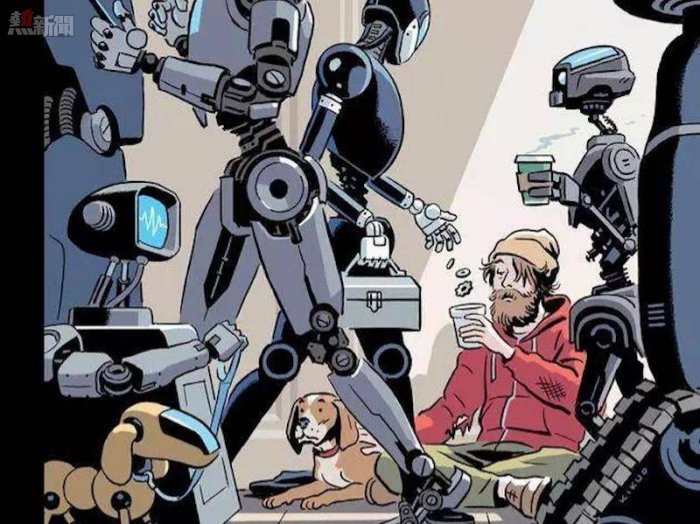

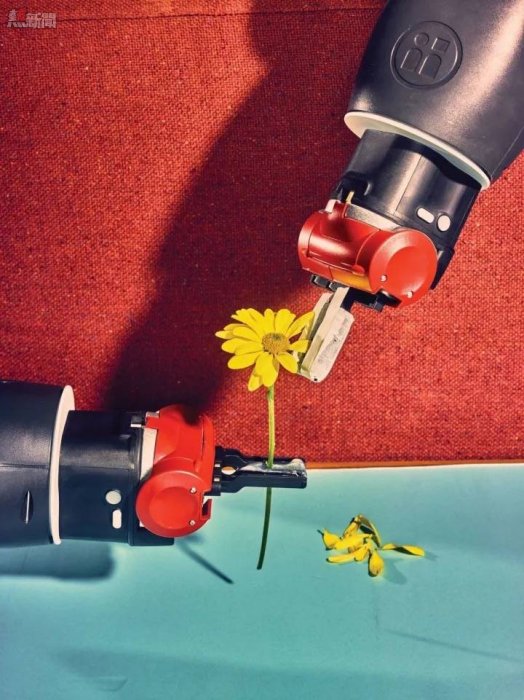

在美國羅得島的普羅維登斯市,布朗大學的人機實驗室位於一棟紅磚房子的一層。整個實驗室給人的觀感好像一個超大的車庫。充滿着髒的、成塊的沙發,零散的機械部件還有吃過的的外賣盒子。不久前的一天下午,一個有着笨重的紅色手臂的機械人從一朵人造的雛菊上摘下花瓣。

這個名叫 Winnie 的機械人在這個實驗室非常出名,它用一隻手臂拿着這朵花,這隻手臂的鉗子部分裝有防滑的橡膠;它緩慢移動另一隻手臂,慢慢地旋轉到合適的角度,手掌對準那朵雛菊。在思考接下來要做什麼的時候,它發出一種空載馬達的聲音。接着,準備摘取花瓣的那個手掌開始向雛菊移動,抓掉一瓣花瓣,然後扔到桌子上,如此往複,發出吱吱呀呀的噪聲,聲音甚至能夠喚醒一隻史前的鳥兒。

Stefanie Tellex 是這個實驗室的創始人,他是一位計算機科學教授,他的研究方向是創造出能夠和人類協作的機械人。「廣義來講,我的研究項目是創造在複雜任務下能夠和人類分工合作的機械人。」Tellex 告訴我,「我們正在試圖建造魯棒性高的,能夠感知周圍環境並進行操作的機械人。」

在機械人領域,「操控」這個詞出現的頻次很高。即使在高度自動化的工廠中,像裝箱打包,或者將細小部件組裝在一起這樣的工作還是由人類完成的。目前,即便是最靈敏的機械人在想要抓起曾經沒有見過的物體時,成功率也只能達到 90%,而這個程度在工業場景下還遠遠不夠。

教機器學會隨機分類不規則物體很難,如果可以解決這個難題,會有很大的作用。Tellex 希望機械人可以換尿布和準備晚餐。在協作機械人主題課堂里,一個學生建議教機械人做沙拉。「這太難了,而且也不會很經濟。」他的教學助手 Josh Roy 說。「我們開玩笑說,可以讓機械人做一份 3000 美元的沙拉。」

對於所有任務來說,機械人的工作有一個共同的難點,那就是要設計一個像手一樣的「末端執行器(end effector)」,可以幫助機械人以不同的力道,抓取各種形狀、大小和質地的物體。與這個難點相比,更複雜的問題在於教會機械人感知不同物體,以便他們分析自己應該做什麼,這也是 Tellex 遇到的問題。

Winnie 的設計者是 Tellex 的一個一年級博士生 Rebecca Pankow,她有着明亮的棕色眼睛和酒窩。「它不是很精緻,」Pankow 說,Winnie 在一旁撕拉着花瓣。「它更偏向于一個概念證明。」她接著說,「我選擇這個項目是因為我覺得這是一個有趣的計算機視覺問題,它適用於我在課外所研究的其它東西,另外我只是覺得它很可愛。」

目前,一個工業機械人能夠在同一個位置反覆拾取同一個物體。與之相比,教機械人在不斷變化的環境中發揮作用是一個挑戰,也是價值數十億美元的商業機會。Winnie 就是因這個挑戰而生的。「機械人界有句話是:五歲以上的人類能夠做的事情,機械人都能輕鬆勝任,」Tellex 的一個學生曾對我這樣說到。「學下象棋,沒問題。學會走路,辦不到。」

John Oberlin 也是一個博士生,他有一條棕色的長馬尾辮,戴着護目鏡,穿着一雙羊毛襪和涼鞋,把高大的身軀架在茶几上的一台計算機上。屏幕中顯示了 Winnie 通過嵌入其手掌的相機所「看到」的東西。

「如果我要一次次地從地上撿起這卷膠帶」——Oberlin 拿起一卷膠帶並鬆開手使其掉落——「墜落方式只有一種,」他告訴我。「所以我只要記住它的這種墜落方式就好了,然後,基本上我所要做的就是搜索這個空間。但這朵花上的花瓣有不止一種墜落方式,他們會根據所受浮力的不同呈現出不同的墜落路線,而且這些花瓣是可變形的。花瓣的固有屬性使得它們很難被定位。」

Pankow 已經重新改裝了人造花朵,在花瓣上加上了微型磁鐵,這樣,花瓣可以被吸附並加以循環使用。「現在它的攝像頭正在拍這張桌子,」她說,「然後把花擱在那兒,再拍照。它會說『看,有變化了——這裡有朵花。』」

Winnie 繼續移動手臂,用鉗子鉗住一片花瓣,摘掉它,然後扔到桌子上。一陣噪音,然後繼續空轉。循環往複,直至只剩一片花瓣。不過,Winnie 始終保持一個很尷尬的角度,手臂長時間在花上旋轉。Pankow 和 Oberlin 焦慮地看着這一幕。

Winnie 繼續嘗試,手臂輕微地震動,對準了花瓣外面,看起來,這次還是不會成功。結果,爪子張開,嘗試了一下,還是沒有捏住花瓣。繼續嘗試,一陣噪音。

Oberlin 調整了一下花朵。「我打賭它會下來一點點,」他說。這一次,Winnie 成功摘下了最後一片花瓣。

Pankow 和 Oberlin 說,如果這一技術要用到現實世界的話,就必須要做出一些調整。「想象一下這項技術被用做植物的分類及檢測,或者用來拾取其他的和花瓣有同樣屬性的物體,這些是工業領域的真實應用。」Oberlin 說。「你可以設想,將這種建模技術用於真實植物。」

「藍莓,」Tellex 靠在窗邊靜靜地說道。「這是我的目標,人們並不會為摘下花瓣付費。但是,會為摘取藍莓掏錢。」她看了一眼桌子底下,光禿禿的雛菊桿。「它把花瓣都摘掉了?按順序?太棒了吧!之前可沒見過機械人干過這個。太酷了!看來我們現在有些眉目了。」

採摘果實或其他要頂着太陽乾的活兒,都屬於美國人越來越不愛乾的事兒,他們通常將這些工作交給低收入的移民勞動力。不過,除農業外,高效的採摘藍莓機械人很有可能勝任更多工作,這些工作目前都是人類的專屬。未來,這種技術有望被應用到工業機械人的前沿——比如,從提包中拿出錢包,甚至取出錢包里的信用卡。

「我常常喜歡問一個問題:如何讓社會更美好?」Tellex 說,「機械人可以勝任哪些人類的工作?」

醫院和玩具商:自動化也牽扯着政治上的憂慮

公司高管們想要知道問題的答案,但是很少公開討論。自動化這個話題,無論是在歐洲還是美國,很多時候都是作為一種外交辭令加以討論。荷蘭的連鎖超市 Ahold Delhaize 擁有美國的 Stop & Shop 和 Peapod 兩個雜貨店品牌,他希望五年後所有零售店能夠被機械人取代。

儘管公司並不想將相關細節公佈於眾,但是我們腦海中呈現出的圖像,卻是阿西莫夫和蘇斯博士的合體:門砰地一聲關上了,走廊里充滿了生機,金屬物在地面上四處蹦噠,靚麗的橡膠滾軸和海綿從天花板上落下,緊接着湧出來的是一堆肥泡沫皂 和小胡蘿蔔。

不過,這些機械人並不旨在替代人類工人,公司發言人堅持認為。「有了會清潔店鋪的機械人,同事就有更多時間照顧客人了。」

這些項目和舉措並不局限於私營企業,也不是敏感話題。例如,在丹麥南部,一個地方政府就雇傭了首席機械人技術官員 Poul Martin Møller,負責協助將機械人融入公共服務部門,目的是為了節約成本。他認為,丹麥醫院系統(正處在消減成本的壓力下)將受益於機械人護理員。

市場上幾乎沒有多少醫療方向的機械人,不過,他和團隊給移動小型機械人裝上了會移動的手臂。這些手臂本來是用於倉儲的,他們重新改造了一下,這樣它們就可以將物品遞送給醫生和護士。機械人們的表現很好,它們就像螃蟹一樣穿梭在手術室與病房間,從不抱怨,也不需要抽根煙。不過,Poul Martin Møller 對醫院工作人員的反應卻始料未及:這些醫護人員意識到新同事有可能替代他們,因此給他們使壞,將排泄物和尿液扔在它們需要充電的站點上。

自打那時起,Poul Martin Møller 就開始在醫院里「布道」,在向工作人員講述「變革管理」的同時,也認識到在引入新技術時,需要小心處理人類的情緒和想法。

「作為一個納稅人,在這裡,我們每小時會為那些技術含量不高的工作,譬如『看護』,支付 33,34 美元。」他告訴我們。「而機械人的成本最多也就 95 美分一小時,相當於一個看護人員的費用可用來雇 35 個機械人。所以,你不妨面對現實,那意味着你有一堆需要工作的護理員。」因此他的建議是,至少在最初階段,應該用機械人來解決成本問題,將人力輸往更需要技巧,機械人無法完成的崗位。

在美國,當工廠實現自動化時,並不會減少政治上的憂慮,公司高管們都不願意被這樣的話題所提及。當他們要被迫談論這個問題時,通常說法是「機械人不會替代工人,僅僅是讓他們的工作少交些稅」。而這並不非全然錯誤。

當我問及 Dave Stinson 和他在 Steelcase 的同事,自動化如何影響了組裝線時,他們認為,總體來說,自動化可以讓工作變得更簡單。工廠更清潔了,也不那麼嘈雜,生產力也提高了。當生產線出問題時,他們可以通過查詢數據進行快速診斷。絕大多數工人都很樂於接受輪崗,而不是常年待在一個崗位上。

當然,工作對身體的強度要求也更低了。曾經一段時間,每天會有 2500 個鋼鐵桌面下線,這需要兩個工人用儘力氣將這些東西搬到合適的地方;而現在,帶着夾子的機械人手臂可以搞定。曾經在技術變革導致的經濟下滑中苦苦掙扎的工人們,工作條件比以前輕鬆多了。

在過去,「我打算干多久?你總是會問這類問題——可以堅持多久?身體上抗的住嗎?從人體工程學來看,如今的變化可謂巨巨大,非常大,」Stinson 說。現在,他可以在不耗盡體力的情況下工作更長時間,工作內容也變得簡單了。誰會再抱怨那個?

自動化帶來了效率的提升,也增加了美國製造業的數量,反過來說,讓製造業更加高效的最直接方式就是減少用工。不過,當過去一直被送出海外市場的製造業,重新回到美國本土,確實給美國帶來了一些就業機會,儘管和過去的製造業所需的崗位不再相同,所需的數量也大幅減少。去年,美國製造業用工數量實現近十年來首次增長,這得益於更多就業崗位的回歸,或者說,自動化時代的到來讓更多曾經「離岸」的產業重新「歸岸」,並創造了更多就業崗位。

在距費城以北 45 分鐘車程的賓夕法尼亞州哈特菲爾德鎮一間 125 平方英尺的工廠里,幾十個巨大的自動化工業壓機在水泥地上施工。它們屬於羅頓集團(Rodon Group),美國注塑行業最大的家族企業之一。該公司成立於 1956 年,每年生產數百萬個高檔塑料件:化妝品容器、(鋼筆、瓶子等的)帽子、圖釘塑料頭、瓶蓋等。

在布朗大學的 Humans to Robots 實驗室中,一個機械人在拆解一朵黃色雛菊

在布朗大學的 Humans to Robots 實驗室中,一個機械人在拆解一朵黃色雛菊

羅集團旗下有一家「建築玩具」子公司叫 K『Nex,它的行業地位可與 Lego 和 Fischertechnik 相媲美。K』Nex 的生產線是由 Rodon 集團的創始人之子在 19 世紀末和 20 世紀初發明的,當時的運營者是孩之寶公司(Hasbro)的一位前高管。

與美國玩具業的大多數企業一樣,孩之寶已將其生產線轉移到了中國,K『Nex 的管理層也決定這麼做。外包與否需要權衡:缺點是質量控制不那麼可靠,並且在潮流驅動的玩具產業中,這樣做很難靈活應對不斷變化的客戶需求;但優勢在於可以節約大量的成本,平均下來,中國的生產成本還不到美國的一半。

Michael Araten 是 K』Nex 品牌的現任 CEO 以及 Rodon 創始人的孫女婿。他告訴我,公司的業務一直相對穩定,直到金融危機的到來令銷售額暴跌。Rodon 裁員約 40 人,約占員工總數的 1/3。

Araten 說,當業務回升後,問題很快就變成如何讓那些被解僱的人回來。一個明顯的解決方案是:K『Nex 可以將生產線移回美國,只要它在價格上能夠保持與在中國製造的玩具公司的競爭力。K』Nex 的經理們認為此方案可行,但是需要盡可能地實現自動化。

在最近的一次拜訪中,該工廠的製造車間里充滿了模壓機發出的噪聲,這些機器正在以高達 400 噸的壓力壓模,一個人影都看不到。大部分的模壓機一天工作 24 個小時,將塑性樹脂填進料鬥、加熱到 600 華氏攝氏度,隨後把液體倒入巨大的不鏽鋼塊模具中,然後將其運往相鄰的工具車間進行精密加工,構建出所需部件的形狀。

過去,模具是由工具和模具製造商手工製作的,這些製造商被稱為工匠;現在,大部分工作由一系列的可編程機械人完成。

自動手臂把部件抬起來冷卻,然後將它們放入箱子中。最終成品呈明亮的橙色、紫色和紅色,看起來像廉價商店里賣的糖果。裝滿了的箱子會被工人們撤下,然後用輪車運走,最後被運送到其顧客手中。

一名 25 歲的「自動化技術人員」John Wilson 被招來幫助工廠整合機械人技術,助力工廠向深度自動化邁進。Wilson 看起來面黃肌瘦,戴着眼鏡、蓄着黑鬍子、說話單調乏味,給人一種不善社交的感覺。他的父母都是會計師,他在 2014 年完成了費城大學的機械工程學位,並稱自己已經找到一個製造業的工作,可以直接與不同類型的自動化機器共事。

在 Wilson 任職公司的三年中,Rodon 集團新引進了 24 台自動模壓機。有一段時間,工廠里一個工人管理一台模壓機,負責鏟塑料聚合物、拉動曲柄和按下按鍵,挖出成品並將其裝載到卡車上。現在,Wilson 解釋說,一個操作員可以管理 8 到 10 台由數字系統管理的模壓機。

與 Steelcase 公司的情況一樣,機械人可以減少意外事故。當我問及工廠里有沒有自動化機器不能做的工作時,Wilson 想了一會兒說:「在這些機器工作完成後清理地板,以及照料機器。」

通過安裝機械人以及控制工資和其它成本支出,該公司在美國本土的部件與產品生產量已經可以達到總量的 90%——Araten 喜歡將這一進程描述為「愛國主義的資本主義」。Rodon 和 K』Nex 將其 made-in-the-U.S.A. 這一憑證用於市場營銷。奧巴馬總統在 2012 年訪問了哈特菲爾德工廠;希拉里·克林頓也在 2016 年造訪。

「選擇把錢花在哪真的很重要,」Araten 說道。「如果你從美國的農民或製造商那裡購買東西,你就是在幫助一個美國家庭。」

Araten 坐在公司的會議室里,會議室兩旁是塑料玩具陳列架,牆上裱有自 19 世紀 50 年代以來的老式生產訂單,他說,「對於那些聲稱」擔心這個國家的其它方面不是我的工作的 CEO 們,我總是說,『好吧,那麼這是誰的工作呢?在美國,你必須盡你所能來維持美國的強大。』」

他接著說:「在一個穩定的公民社會裡,每個人都有一份可以養活家人的高薪工作,如果你認為這對你是件好事,那麼你就需要樂意作出一些權衡。我們當然要對我們的股東負責,同時也應該對我們的員工負責,對我們的社區也是如此。我們做了一個決定——為了保住工作,我們願意少賺點錢。」

Araten 承認,相對於銷售人員的數量,哈特菲爾德工廠比過去雇傭了更少的工人。(Rodon 過去每 5 年的收入平均增長了 15%,而其人員的增加速度則較為平緩。)但他說,工人們現在的以及將來的工作崗位,將需要較高的技能,同時也會提供更好的報酬。他認為,政府可以通過調控稅收政策和以及加大教育投資,來鼓勵其它公司採取類似的行動,同時也可以為即將到來的技術變革做準備。

不過,即使是 Araten 也抵擋不住巨額融資的誘惑。去年,他和家族的其他成員決定將 K'Nex 出售給一家中法合資的私募基金,國泰財富(Cathay Capital)。目前還不清楚他的新夥伴是否會在人民利益高於利潤這一哲學上與其保持一致。

「風向隨時在變,」Araten 說道。「我認為民粹主義在全世界興起的部分原因是社會差距的持續擴大。如此多的不平等現象造成了國家的不穩定。或許在 20 年前,我們也有很多窮人,但是他們相信自己有機會翻身。我認為現在大家對翻身的希望正在破滅。」

自動化倉儲:Symbotic 藏着的未來

在美國,目前製造業崗位所占比例還不及勞動力的十分之一。隨着工廠的倒閉,下崗的工人們開始在快餐店和倉儲式零售店尋找新的工作,而在這些地方找的工作,薪水和福利明顯不夠吸引人。再者,甚至這類工作也在逐漸消失。線下零售商店正在飛快地敗給線上超市。

麥當勞公司正在推出一種「數字訂單亭」,並期望在 2018 年底讓它在 5500 家餐館中代替人類出納員。與此同時,Uber 和 Google 這些科技公司正在卯足了勁研究無人駕駛技術,它們將寶押在這些技術上,期望這種汽車能夠重塑未來的交通。

其中,早在 2016 年 8 月,Uber 收購了一家舊金山創業公司 Otto,這家創業公司主要開發那種使長途運輸自動化的技術。在美國,大約有 200 萬名長途運輸司機,他們中的絕大多數都是男性,且沒有大學學歷;同時,他們的薪酬總額佔據了長途運輸行業 7 億美元市值的三分之一。

此外,建築行業的工人也在受到自動化的威脅:紐約一家公司引入了一項激光制導系統,它每天可以砌 800 到 1200 塊磚,比一個普通工匠日均量的兩倍還要多。

對於低技能的工人而言,在倉庫里的工作貌似是一個亮點。即便 Target 和 Sam's Club 專營店雇傭的員工相對較少,但為了存儲和運輸商品,產品的移動規劃需要一套倉庫集群網絡來支持。世界上最大的在線零售商 Amazon 在美國的集散中心有超過 9 萬名員工,而且他們在計劃雇傭更多的員工。

在倉庫里,工人仍舊在做一些「分揀」工作,用他們靈活的手指和敏銳的大腦把咖啡、肥皂以及牙膏管等成千上萬的商品從貨架上放到盒子里,來滿足日益增長的在線訂單,這些訂單在用戶日常消費中所占的比例正逐日增加。

然而,讓倉庫式工作吸引勞動力的同樣的因素也在驅使着他們將目標聚焦在自動化上。早在 2012 年的時候,Amazon 花費 8 億美元收購了一家叫做 Kiva 的機械人公司,他們的機械人能夠在工廠的地板上快速移動,並且能夠舉着 750 磅的重物到達很高的貨架。

據 Deutsche Bank 的一份研究報告估計,通過引入這種機器,Amazon 一年就可以為一個倉庫節省 2200 萬美元;可以為整個公司節省數十億成本。這種強大的刺激觸發了 Amazon 對能夠替代人類分揀物品的自動化技術的強烈需求。

在今年 6 月,Amazon 宣布計劃購買 Whole Foods 連鎖超市,然後各種炒作就迅速傳播開來,說是 Amazon 想將這些店鋪中的食品配送中心做得像他們自家倉庫那樣自動化。

然而,去了 Symbolic 參觀之後,我們明確發現讓舊倉庫實現簡單地自動化只是一個折中的辦法。這是一家位於波士頓外圍工業園區的私營企業,專門為大型零售連鎖店提供全自動化的倉儲系統。

他們所謂的新倉庫其實跟舊倉庫差距不大,就像 Tesla 的 T 型倉庫一樣。公司的測試中心是一個佔地兩萬平方英尺的方形鋼架,綠、黃、白三色相間,軌道和箱架幾乎延伸到了天花板。沒有給電梯留下通道,也沒有供人類產品分揀者容身的工作台。在整個環境中,基本沒有給人類準備多少空間。

機械臂打開分別裝有番茄醬、沙拉、衛生紙和蘇打的托盤,將它們放在一個藍色的傳送帶上,這些貨物在傳送帶上被送往存儲箱。然後一群形似皮克斯電影中的賽車一樣的機械人在存儲專用的軌道上快速移動,發出了聲音尖銳的「呼呼」聲。他們收集貨物,並在需要的時候將它們放在架子上。然後一個算法就可以控制這些機器車返回,再將需要的貨物取出來。

Symbolic 的 CEO Chris Gahagan 在帶我們四處參觀的時候說,「這完全是再造了一個倉庫」。他是一個肌肉健碩的傢伙,金棕色的長發紮成小辮垂在腦後,看起來他還可以從事另外一個職業,那就是作為導遊帶領遊客穿越 Belize 來一段洞穴探險旅行。

「現在你們可以建造一個更加小的倉庫,或者使用更小的庫存單位,或者在同樣的倉庫之外提供更多的庫存。這會給你們帶來巨大的靈活性。」他說。

2015 年,Symbolic 的老闆 Richard B. Cohen 請來了 Gahagan 擔任公司 CEO,在媒體眼中,很少曝光的 Richard B. Cohen 非常神秘,他是一個億萬富翁,同時也是 C&S 零售批發商的所有者。

Cohen 想要的,是一個能讓倉庫更加高效的系統;然後他意識到自己可以將倉庫賣給其他的零售商。Symbotic 方面表示,自己現在的訂單已經超出了公司能夠迅速完成的工作量。

Gahagan 還補充道,自動化的系統能夠產生比看上去更高的效率。因為它能夠在更小的空間里存儲更多產品;公司還可以在線下專營店附近建設更多緊湊的小型倉庫,這顯然能夠減少運輸成本。

此外,機械人的運轉不需要光照,所以 Gahagan 估計倉庫可以比傳統的方式節省接近 35% 的能源,同時節省 8% 的人力成本。很多倉庫的操作員都是按照勞動時間計酬的,加班還需要支付加班費。然而,自動化系統可以 24 小時不間歇工作。

Gahagan 說,倉庫安裝一個標準的自動化系統所需成本大約是 5000 萬美元。但是,它在 4 年半的時間內就可以回本。

我們經過了一個地方,牆上有「安全是重中之重」的標誌,或許這裡曾是工傷頻發的地方,都被用鐵圍欄圍起來了。現在,在我們身旁是一群優雅、不知疲倦工作着的機器。

「你開始看到所有能夠加以避免的成本。這很明顯。所以,一個公司要是做了這種改變,就會變得更有競爭力」他告訴我。這會立即迫使競爭者迅速趕上來。

「你不能保持着現在的低效率坐以待斃」,Gahagan 繼續說,「你的倉庫的配備並不是那麼好,你在為勞動力和運輸付出更加高昂的代價。如果一個新的創業公司打算進入零售業,就會以自這種形式開始」,他指着空曠清冷的空間說道。

Symbotic 倉庫中最重要的人類工作就是「系統操作員」,像航班操作員一樣,需要整天坐在屏幕前面,確保一切運轉正常。目前還需要幾個工人在貨物到達或者離開倉庫的時候裝貨卸貨,有四個機器在他們需要的時候來幫助運轉。總之,一次運輸平均需要八到九個工人,這個數目僅僅是傳統倉庫所需的一小部分。

倉庫中的大多數工作都是不討人喜歡的,也是比較難以完成的,Gahagan 說。一個典型的工人或許每天需要舉起成千磅貨物,行走距離相當於一個馬拉松(42 公里左右——編譯者注),一周工作五到六天。冬天,陪伴他們的是刺骨的寒冷,夏天,是難耐的酷熱。

有了機械人倉庫之後,他說,一名熟練的技術人員坐在控制台前面,輸入控制命令就可以完成工作。而他得到的報酬是傳統工人的兩倍。

Gahagan 不情願地談起了 Symbolic 的客戶們,他們並不那麼熱切地希望把自己的倉庫系統換成無人倉庫。「這裡有一些政策形勢的敏感性,然而,這就是我們所處的現實環境罷了。」他說。

但是,據《華爾街時報》報道,Target 正在嘗試使用 Symbolic 的倉庫系統,Walmart 已經部署了好幾個這樣的倉庫了。Gahagan 坦言,可口可樂公司已經使用了兩個 Symbolic 的集散中心,而它的競爭對手百事可樂公司也想着使用這樣的系統。

「如果有人開了自動化的倉庫,並且貨物賣得比較便宜,那麼,所有的人都必須跟隨他的腳步改變。」Gahagan 說。「消費者盯着價格買東西,所以,供應鏈上的成本就至關重要了。沃爾瑪打造了一條非常高效的供應鏈,所以它能夠為商品提供最低廉的價格,其他人必須去跟它競爭。現在你所看到的這種競爭正在伴隨着自動化。」

他注意到,在過去的一百年裡,科技創新以這種或那種方式發生着。拖拉機取代了手動犁,但是,我們現在能夠生產更多的食物,他說,ATM 機取代了銀行出納員,但是銀行仍舊在雇傭成百上千的人工作。

「想一下那個年代,你打一個電話的時候需要別人手動地為你切換線路」,他說,「站在電話交換總機旁邊——這些曾經都是很好的工作。每一次科技進步都會影響到每個人的生活...... 但是,我們的生活水平卻提高了。我寧願生活在今天,也不想活在那個沒有計算機、沒有手機、沒有電梯的年代。」

我們走上平台,上面有一條軌道,一排移動機械人等待着命令。有時候,其中的一個機械人會呼呼吹動馬達,就像小火箭一樣。Gahagan 俯瞰着他的機械人「軍隊」,感慨萬分地說,「你會得到 15 美金/小時的勞動力或者是 20 美金/每小時的勞動力,這取決於下一位執掌白宮的人是誰」,Gahagan 說,「我投票給 30 美金/小時的最低薪水。對我們而言,這將是一個巨大市場」。

自動化工廠,一個來自中國上海的樣本

如果全自動化倉庫在構造上和它的前身完全不同,那麼,全自動的工廠又會如何呢?

Gahagan 早就指出,其他國家正在擁抱工業機械人,比美國更積極。上次中國之行,我有幸得以見證。那是一個炎熱的下午,上海,我坐着公交車沿黃浦江南行,遠離城區里的麵館和珠光寶氣的時尚商城。半小時之後,我來到一座巨大低層建筑前,車棚里數百輛單車。

走進這座建築,我受到了劍橋工業集團(Cambridge Industries Group)CEO Gerry Wong 的歡迎。每個月,這裡能為華為、諾基亞、阿爾卡特朗訊等公司生產超過三百萬件通訊設備。王先生在北京長大,在 MIT 電子工程專業學習,還在貝爾實驗室工作了 15 年。2005 年,他創辦了 C.I.G.。公司每個月能生產二到三百萬件產品,他說。

王先生背對一張嵌有幾十個屏幕的牆壁坐着。屏幕上顯示着各種生產指標,播放着生產車間實時視頻。工人和機械人們正在製造電路板,這些機械人越來越多了。

他立刻展現出對自動化的態度,沒有傷感,就像很多中國商人一樣。C.I.G. 正在試圖用盡可能多的機械人代替人力。大約三年前,工廠有三萬五千名工人;二年前,數字已經降低至兩萬五千人;今天,只剩下一萬八千人了,他解釋說。大規模節省人力的同時,公司的利潤還翻了一番,他很自豪。

「實際上,我們通過提高自動化程度來提高效率,克服人力成本增加帶來的困難。」王先生解釋說,中國的人力成本在逐年增加,甚至幾年就能翻一倍。對於中國企業來說,精益製造必須引進自動化生產,但是大家的引進速度不夠快。

過去二十年來,中國經濟實力大部分來源於製造業,甚至被稱為世界「製造引擎」。但在過去幾年,中國經濟增速開始放緩。

對於想要製造運動鞋、T 恤衫、小工具的西方公司來說,中國從來不是一個特別便利的地方,吸引他們與中國合作的主要原因是中國的廉價勞動力。但是,近幾年,中國勞動力報酬迅猛增長,製造業的吸引力也在變弱。與此同時,中國政府正在投入大量資源,讓中國成為世界自動化之都。

當我們穿上防護服、髮網以及鞋套,準備進入一間無塵車間時,王先生告訴我們,中國長期的獨生子女政策導致勞動力短缺,加之由於國民經濟水平的提高,很多人開始不願意從事製造業,因此,中國更需要自動化變革。

「現在,所有行業都在極力推行全自動化。」王先生說,員工對此並沒有持反對態度。「可能他們根本不關心,不像工業革命那會兒,歐洲的工人們會蜂擁而上毀掉那些機器,現在的工人不再這樣了。」

「他們會主動選擇離開。」C.I.G. 高級市場副總裁胡女士說到。胡女士英文名為 Rose,是一個輕快、直率的女人。「每到中國新年,工廠都會流失接近 8% 的工人,為此我們不得不招新人。」

進入無塵車間之前,我們先經過了一個加壓氣閘,在這裡,我們身上的灰塵以及棉絮會被剝離,接着進入工廠的無塵部分。

成排的白色機器整齊的排列在一起,操作機器的工人們戴着類似廚師帽一樣的帽子,電路板正沿着裝配線移動。玻璃窗後面的機械手臂承擔了生產線上的大部分工作,人類負責一些更精細的工作,比如將一些細小部件插入到小孔中。

一個可愛的小型機械人手推車時常會出現在走道上,播放的莫扎特的樂曲示意人類它正經過。(直到近期,絕大多數工業機械人還會被關在鐵籠子里,現在,能夠和人類一起工作的機械人已經出現。)兩位工人在工作站內將成排的電路板用連接器連接起來,接着,這些電路板被送至一個玻璃室內,機械人將它們焊接到一起。

「這條生產線曾需要 13 位工人,現在只需要一兩個了。」胡女士說,並示意我們看工作站內的兩名工人,一男一女,都是年輕人。「以前焊接的工作也需要人來做,現在有了機械人的幫助,曾經 60 個人才能做完的事情現在只需 16 個人。」

接着,電路板被自動傳送帶送到下一站。那裡,一些工人將電路板連同其他配件材料放在盒子中,在此之前,機械人們已經將盒子貼上標籤。「打包裝箱這些事情難以自動化。」胡女士說。

每次當我問到那些被替代的工人現狀時,胡女士和王先生都會岔開話題,側重於從未來角度回答我的問題。胡女士堅持強調這些失業的工人將會在大經濟體中找到其他謀生手段,例如轉行到服務行業。

「人類經歷過幾次工業革命,但是你看,現在不是每個人都有工作嗎?」她說,「只有那些沒與經歷過工業革命的人才會對目前的形勢感到不理解。世界一直在變化,你必須要不斷的提升你自己來適應變化。」

後來,我們回到了那個滿是監控屏幕的房間,王先生給我展示了一個關於工業革命歷史的幻燈片。

在王先生看來,工業革命的第一階段始於 1800 年,那會兒蒸汽機剛剛投入使用,以英國、法國和德國為核心輻射世界。到了 1900 年,電力出現,第二階段開始,以美國、英國和德國為核心。第三階段也就是信息技術革命,從 2000 年開始,主要集中在美國,德國,日本和韓國。

現在,第四階段的工業革命到來。王先生認為中國正在努力走在時代的前列。這一階段的核心將是機械人以及人工智能的整合。最後,他放出一張幻燈片,上面寫着:「未來:黑暗工廠(Dark Factory)」。

「我們不再需要人類員工,工廠也不再需要燈光。」王先生解釋道,「只有當你們美國記者來訪的時候,我們才開燈給你們展示一下。」

「絕望致死」

Stefanie Tellex 是一位來自布朗大學的機械人專家。她成長在羅切斯特的遠郊一個保守的天主教家庭,緊鄰安大略湖。「每個人都有一個屬於自己的房子和院落,從未發生過犯罪。」她回憶道。

父親是一個會計,母親是一名教師,在羅切斯特小鎮上的一所學校教二年級。Tellex 從小就對計算機有興趣。讀小學時,父親送給她一個舊的 DOS 486。姑姑是一名程序員,給了她一些簡單的編程教材。後來,Tellex 考入了 MIT,當時本來想讀文科,母親告訴她文科的畢業生賺不了大錢。(「這是我得到最好的建議之一。」)2010 年,她獲得 MIT 計算機科學博士學位。《傑森一家》這部六十年代的動漫激起了她對機械人的興趣,她說。

「想到人工智能,我首先想到機械人,」她說。「我腦海經常浮現出這樣一個場景,機械人和其它人坐在一起愉快的喝酒,機械人和其他家庭成員關係親密。但在這部劇集中,機械人是僕人,可以做任何人類可以做的事情。」

Winnie 在 Tellex 的實驗室完成了摘花瓣的任務後,我們去到了她的辦公室。2016 年總統大選進入白熱化的幾個月之前,她從未想過她的研究所具有政治含義,她說。她的父母都是川普的支持者,在社會問題根源以及最好的解決辦法上,她發現自己與他們存在分歧。

川普支持者的反移民情緒令她大為震驚,尤其是成年以後,她的生活大部分都是和來自全世界的研究人員呆在一起。經濟的不平等成為了大選的一個重要主題。Tellex 開始思考導致這一狀況的一個重要因素就是自動化。經濟產生了財富,但大部分的財富卻流向了更加富有的人。美國官方公布的失業率降至 4.2%,為十年來最低水平。經濟的總量在不斷擴大,但大部分工人的薪酬水平卻往往是入不敷出。

2015 年,普林斯頓經濟學家 Anne Case 和 Angus Deaton 給出了一個反應經濟斷層線的數據,令人震驚。這一數據發現,在美國,從十九世紀九十年代後期,那些只有高中文憑的非西班牙裔中年白人男性的死亡率在逐漸增高。

他們將這一現象歸結為「絕望致死」(「deaths of despair」),長期得不到機會,尤其是一些從事藍領工作的機會導致一些人濫用嗎啡緩解壓力。中等收入工人減少以及不平等的加劇的罪魁禍首可能包括全球化、移民以及科技進步。不過,值得注意的是,在發達國家,收入水平停滯不前而死亡率增長的現象確只在美國存在。

「政治因素可能是一個最為合理的解釋,」Deaton 告訴我。這一趨勢是否仍將持續?「樹杈會怎麼樣呢?」Deaton 說著,尷尬地笑了笑。「我的意思是,我並不認為目前的政治是穩定的。川普的僅僅是一個開始。」

Tellex 一直和朋友從事收入不平等原因研究,已經收集了大量學術資料和新聞文章。她較為認同普遍基本收入的做法,政府要給予公民足夠的錢,保證生活。

但是,她知道,藍領並不是唯一一個需要這種經濟救助的階層。自動化所帶來變革影響並不局限於低技能的工人;白領階層也將會受到很大的衝擊。據專家預測,會計、醫生、律師、建築師、教師、新聞工作者等專業職位在未來都將受到日益強大的計算機的挑戰。

Tellex 相信,除了禁止移民,將責任歸咎給科技進步之外,也有其他減輕不平等的辦法。

「我是朋友中少數幾個會經常和川普的支持者談話的人,」她說。「不斷告訴他們,世界上的錢很多,只是不在你的口袋而已,這些錢屬於世界上 1% 的人。只要有一個合理的稅收體制,不平等問題將不復存在。作為一位機械人專家,我認為,自己有責任與其他人談論這些事情。」

尾聲

Steelcase 公司研發中心曾坐落在一個金字塔形的未來派建築里,長達二十年。這座未來建築,也是美國大急流城的地標,耗資逾一億美元。坐飛機出差歸來的員工在降落時,很容易注意到這個建築,他們也為此感到驕傲。2009 年金融危機,Steelcase 搬離了這棟大樓,人去樓空。直到 2016 年,一家名為 Switch 的公司才搬了進來。這是一家第三方數據中心,計劃容納為迪士尼、eBay 等公司服務的大型服務器。

每當看到這棟建築時,他的內心都會有所觸動。Dave Stinson 告訴我說。「夜燈初上之時,看起來特別酷。」「我越來越多愁善感了。這是我們城市的紀念碑,有傳言說要把它拆除,如果是真的,肯定一個巨大損失。」

工作了幾十年,他目睹了許多工人下崗,也知道這些人為此失去了什麼。他的同事 Bill Sandee 試圖講自己的感受。他告訴我,目睹同事們下崗離開,真是一件很艱難的事。

「有些人是因為沒有足夠的崗位而被淘汰。公司為了生存不得不做點什麼。但是,情感上很難接受。你不得不回家,告訴老婆孩子失業這個事實。我記得有一個工程師曾對我說過,『Bill,我被裁了』。感覺可不妙。」他停頓了一下,「只能面對,如果愛上某個人,你肯定就會很在意他/她,生活中有太多事情是不受我們控制的。」

感覺真心不好。Stinson 描述了這樣一件事情。那是總統大選開始前的幾個月,當時朋友問他支持哪位候選人,他說:「我不會再給一個布殊投票,也不會再給另一位克林頓投票。」大選前一天晚上,他和他的妻子去了一個特朗普的集會活動,那時,特朗普是關乎希拉里·克林頓能否取得選舉勝利的關鍵競爭者。當時,會議中心有超過四千人排隊等待特朗普發表演說。他就是在那天晚上決定給共和黨投票的,Stinson 說。「原因是他們提出的不用再失業。」他說,「希望他能履行競選時的承諾,不要違背諾言。」

雖然已經習慣政客帶給他的失望,但是,並未對機械人如此失望。過去,Stinson 會花費一整天的時間來提醒員工應該做什麼,或是努力找出系統零件故障原因。他會走過去精確演示應該把螺釘放進去,或者檢查扭矩是否正確。不過現在都沒有必要了,都自動化了。

在工廠滿滿都是工人時,他們經常鬥嘴。Stinson 說,他經常需要處理一些個人問題,包括疾病、恩怨甚至車禍。但是,現在不用了。成員少了,壓力也就小了。他三個兒子中最小的一個今年 30 歲,在 Steelcase另一個部門工作。受到爺爺在 65 歲去世的打擊,他從大學退學了。Stinson 鼓勵他回到大學。他在這裡很開心,他說。

我也是這樣,Stinson 說。生產效率從一年前的每天生產 150 個桌腿,上升到現在 800 個,增長速度讓他感覺非常不錯。「很多工位上都有煙頭。」他說道。當我問 Steelcase 雇傭了多少新工人以適應大幅增長的產量時,他表示,工人主要在生產線之間來回,代替已經退休的工人。不過,公司馬上將要安裝兩個更加自動化的工作站,以便「適應這種情況及未來的增長趨勢」。

一排排機器在工人的面前有條不紊地完成着工作。即使在經濟保持強勁,需求較高的時候,工人總數仍將逐年遞減。「這些機器可以用到你能想到的所有技術。」Stinson 告訴我。「如果下個星期能發現其他東西,我們可以讓機器系統變得更好。」自動化讓工廠效率越來越高,按照這個邏輯,在某一時點,機器將趕上他的能力,或許不久就會見證這一時刻。也許有一天,工廠都不再需要開燈了。此時,他正享受着工作量降低帶來的好處。

「有時,我以為除了這件事我還能做點別的,你知道嗎?」他說,「我比過去,更喜歡這份工作了。現在,我不再覺得它那麼不堪重負。」

機器之能(微信ID:almosthuman2017),是機器之心旗下關注全球人工智能產業應用場景及商業化的內容賬號。

歡迎來到由機械人統治的世界