作者 | 馬程

或許這就是電影市場中與殘酷競爭常常相伴的驚喜之美。金馬獎努力在堅持電影藝術應有標準之上,負責華語電影的驚喜供應。

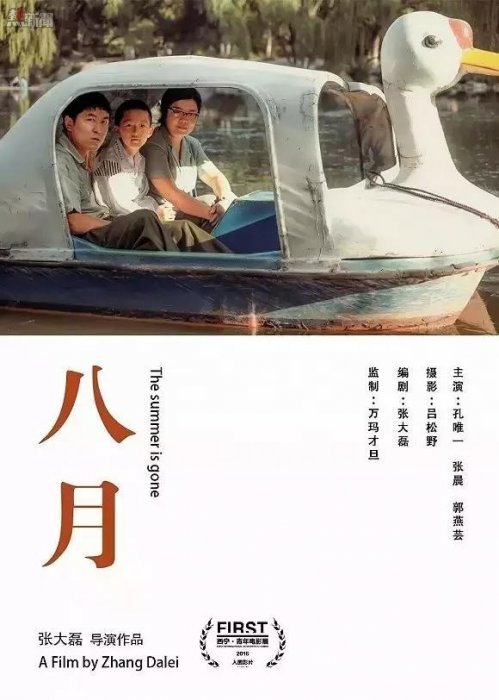

年輕的內地導演張大磊第一次來到金馬影展,他所帶的作品名叫《八月》。在獲得6項提名之後,便有人詢問他能否成為下一位畢贛,而他的回答一直是「沒戲」。

但是就在剛剛,《八月》在金馬獎獲得最佳影片,成為今年最大的黑馬,這讓張大磊始料未及。他沒有準備好如何宣傳自己,甚至上台時都忘了吐出口香糖。

或許這就是電影市場中與殘酷競爭常常相伴的驚喜之美。金馬獎努力在堅持電影藝術應有標準之上,負責華語電影的驚喜供應。2015年的台北雨中,另一位年輕導演的畢贛斬獲最佳新人導演獎,成為金馬史上最年輕的導演獎項獲得者,其第二部作品《地球最後的夜晚》也在創投環節獲得法國國家電影中心現金大獎。

金馬很大程度改變了畢贛的職業生涯。《路邊野餐》雖然在內地的票房依舊沒有突破藝術片的天花板,但讓畢贛能夠站在口碑和商業的一個高起點上——2016年7月,畢贛與《路邊野餐》製片單佐龍,監製之一的沈陽一道,成立了旨在開發、投資、製作併發行高質量藝術電影的盪麥影業。

就在金馬獎前一周,張大磊剛從愛沙尼亞飛回北京參加金馬餞行會。時差轉機加上延誤,他已經超過24小時沒有好好休息。當視頻媒體向他要一些影片拍攝的花絮時,他只能抱歉說沒有,「都在呼市的家裡呢。」

張大磊

影片的出品公司在過去一周還沒想好對他的宣傳包裝,甚至沒有準備好應有的公關稿。實際上,就在獲得提名之後,很多電影公司已經對《八月》表示了興趣,其中包括準備將此作為自己第一部文藝片的愛奇藝影業。

而這些滿懷希望的年輕導演,在台北經歷了他們電影生涯的開始部分——他們不斷來往于電影院和晚宴之中,學着參加紅毯、討論、演講和採訪,為了在一場不確定性的電影漂流中,抓住每一個可能的機會。

《八月》的「金馬公式」

《八月》

2011年,張大磊從莫斯科學成回國,《八月》是他的處女作,整個過程中總共開了三次機。前兩次都因為資金不足又擱置下來。

張大磊一直希望把鏡頭對準從小生活的內蒙古電影製片廠,國企改革之初的那段彷徨的日子,還原他的童年的記憶,和他對父輩的情感。他要用非職業演員,用黑白影像,窺視般的鏡頭,去重現20年多年前的那段生活,小學畢業後,和家人在一起的一個普通八月,影像伴着時間,如水般流逝。

「我不會參與到劇中人物的行為,把鏡頭放在角落裡,不去打擾演員,想讓他們按照既定的生活軌跡來走。每個人都是生活的高手,平常百姓,家人之間的情感,悲歡離合,每個人都會理解,本色出演。」面對《三聲》記者的採訪,張大磊這樣形容道。

實際上,這個劇本聽起來並不吸引人,而且關注類似題材的內地電影已經不在少數。於是,張大磊並沒能獲得贊助,拍攝的計劃也不得不多次擱置。2015年,他決定把自己60萬的積蓄全部拿出來拍攝這部電影,少數民族電影導演麥麗思在資金和精神上給予了張大磊雙重支持,幫助他解決很多困難,最終完成了拍攝。

好在資金短缺並不代表技術辨准降低。讓很多影人驚訝的是,這樣一部小成本的電影,在金馬獎的舞台上也入圍了兩個重量級的技術獎——最佳攝影和最佳音效。在影片中,音效和鏡頭的設計都寫進劇本了。呂松野的鏡頭語言張力十足,聲音變成表現那個時代的一部分。

「遠處傳來的歌聲,似有似無的歌聲,大院裡各種層次的嘈雜聲音,這樣虛實結合,後期在聲音設計上花費了很多時間。」張大磊是生長在內蒙古的漢人,在影片裡,幾個人到中年的父親們聚會,講到情深處,用蒙語唱起了騰格爾的《母親》。「我的父輩們也不會蒙語,跟着音學的,但是他們是內蒙古的漢人,又長期在外拍戲時候,對家鄉眷戀就是隨着這個歌曲流露出來了。」

影片監製正是去年獲得了金馬獎最佳改變劇本獎的藏族導演萬瑪才旦。在後期製作過程中,他給了這名年輕導演很多的建議——某種意義上也是如何獲得金馬獎的心得和經驗。張大磊表示,他在《八月》中有着一種自己的理解:在認同民族情感的同時,電影最根本的還是表現人本身的疼痛快樂和幸福,不分民族。

這意味着《八月》符合了金馬獎對人性關懷的體現,以及某種固定公式的再現。與3年前新加坡電影《爸媽不在家》中孩子視角反思新加坡金融危機時代背景相似,《八月》用一個孩童的視角看到了國企改革的年代,普通工人們面臨的生活抉擇。

拍攝前,內蒙古電影製片廠已經拆除了,張大磊團隊又找了另外一個老工廠,「如果不再抓緊,舊時代的痕跡很快會被城市化的進程覆蓋掉。」用影評人小慌的話來說,《八月》是80後的童年記憶與台灣新浪潮的結合體,難怪金馬的評審團為之動容。

剛剛獲獎的孔維一所飾演的曉雷,好像小時候的大磊——沉靜、不愛說話,內心世界很豐富。他脖子上掛着父親親手做的雙截棍,學着父親說話和「不低頭」的態度。現實中的張大磊成為了像父親一樣的電影人,也想保持某種特質。

他形容自己首先是一個電影的狂熱追求者,然後才是一個青澀的新人導演,「下一部電影肯定還會保持作者型電影,有自己的特色。」

為什麼總是金馬獎?

黑鰭團隊

對於太多渴望獲得跳出機會的大陸年輕電影人,金馬獎成為他們的個性電影作品在殘酷市場中獲得些許曝光可能性的重要通道——他們努力延續着畢贛和張大磊的路線圖。

從90年代確立「世界」和「華語」的評獎方向以來,金馬就一直表現出對三地電影的一視同仁。特別是從第50屆開始,金馬獎的參選影片涵蓋所有華語地區或者華人的作品,進一步擴大了獎項在世界範圍內的影響力。

更為可貴的是,金馬獎和其創投環節繼續秉承電影對人性的關懷和對非主流電影的提拔,鼓勵着一些默默無聞的內地導演——張猛、楊超、周浩、劉傑、萬瑪才旦、畢贛和今天的張大磊。

至少對於製片人王子劍而言,他的事業和公司被金馬所改變。在過去一年時間裡,參與了《路邊野餐》的黑鰭影業獲得了業界認知。目前,描寫穆斯林生活的《清水裡的刀子》已經完成製作部分,先後入選了釜山電影節和夏威夷電影節等多個國際電影節有望在年底進入院線。

不過,對於黑鰭影業而言,雖然體量增加了,公司還是會保持在獨立電影的邊界內,而金馬也將更加重要。今年9月,王子劍又早早地收到了消息,黑鰭影業所開發的三部電影項目都入圍了金馬的創投環節。其中《馬賽克少女》獲得床頭環節的百萬首獎,這也是金馬獎第一次把該獎金頒發給內地團隊,而此前的獲獎者都是台灣電影。

這部電影從去年年底開始籌備,劇本已修改多稿。該片導演和編劇翟羽翔,此前與黑鰭影業合作的《還俗》獲得過first青年電影展的最佳藝術貢獻獎。在王子劍看來,《馬賽克少女》改編自真實新聞,屬於「加入了犯罪元素的作者型電影」。

某種意義上,這樣的品類更加適合來金馬漂流——雖然具備了犯罪類型的元素,但仍是一部探究人性的作品,符合金馬一貫以來對普世人文情懷的關注。王子劍這樣對《三聲》記者描述道,「這個故事簡單有力量,沒有太多劇作的技巧,不像典型的犯罪類型片一樣有複雜的劇情,更多的把筆墨放在人物的塑造上。」

從更大背景上,金馬獎對外所標榜的「堅守標準」,既符合電影藝術的本質要求和審美標準,更符合台灣一致試圖在華語文化領域所追求的「藝術標桿」——回歸傳統,發揚傳統,在傳統的基礎上理解現代。

同時,內地電影市場的消費趨勢、工業環境和創作風格,又將人文藝術電影置於了既有遠方希望,又無短期耐心的位置上。金馬獎成為內地此類電影人的一個特別目的地,他們可以提供預期中的作品,多少彌補註定的市場失敗。

「很多朋友,喝很多酒」

馬賽克少女

王子劍在去年帶着《路邊野餐》劇組第一次來到金馬影展。幾天的時間裡,台北一直在下雨,淅淅瀝瀝,不曾停歇。今年則是王子劍第二次來到金馬,仍然是陰雨連綿。

這一次,沒有主競賽單元角逐任務的他,能夠用更多精力關注創投環節。

最令他印象深刻的是,主辦方活動組織的非常得體,專業和隆重,又不會給人太大的壓力。在創投會的現場,他見到了很多業內頂級的電影出品、宣發和海外分發的公司,「創投的資方質量很高,因為每一家都是組委會選拔出來的。」王子劍深深佩服金馬創投的開放度,「在很多的商業片和大項目裡,選出我們這作品,也說明了金馬的態度。」

在創投會現場,青年影人們也受到了由婁燁、許月珍、黃志明等資深影人評審團的悉心指點。這讓金馬創投更像是關於電影本身的思辨和討論場合,而不像是一個交易市場。

「我們已經走了5、6個創投會,金馬獎確實是最高規格的。」《馬賽克少女》的製作預算在400萬-500萬左右,曾經拿到first青年電影節的和和影業創投資金。此次拿到首獎對影片是很大的幫助,「雖然之前就已經拿到了一些投資,但是創投的獎項不僅可以提供更有力的資金支持,更重要的是讓業內關注到這部電影。」王子劍說。

這部電影得獎的消息很快在圈內便傳開了,王子劍坦言收到一些影業的接洽訴求,而他也清醒認識到《馬賽克少女》依然要保持小成本電影的風格,「我們不需要做大,也不接受做大。」

到目前為止,黑鰭製作的大部分影片都在國內外去的了良好的口碑,王子劍認為內地獨立電影這條路仍然很艱難。「沒有參照也沒有錢,需要很多的努力,才能走到觀眾面前。比如《清水裡的刀子》這部穆斯林題材的作品,在宣發方面要步步為營,才能有上映的機會。」

一邊說著「業內很多人都很熟悉,就是換了個地方開會」的王子劍,一邊又享受着金馬獎的安全感,「每次來都認識了很多好朋友,喝好多酒,很享受。」

不過,在電影節和創投環節不同湧出的今天,王子劍和他的團隊沒能在台北做太久的停留,在領完獎的幾個小時後,他們就飛到武漢,參加另一個電影節的活動。

三聲(微信公眾號:tosansheng),未經授權,不得轉載。

最佳影片《八月》爆冷奪得,金馬獎為什麼總是發掘黑馬?