我記得當年時值初夏,一群人組成一個病人組織,我記得當時希望每一間醫院都有病人出來做一個代表,我是當年的其中之一,我是被戰友們推出去做的一個,其實沒有很想做,因為覺得事不關己。對,就算是自己的病,每日都在困擾著生活的病,都覺得事不關己,反正不覺得組織有能力扭轉整個生活,尤其是我們一直都在醫院裡生活, 早己經是與眾不同,不同到習以為常了,變成第2個家,甚至是第1個家。

反抗怎會沒做過?哪會不曾反映自己生活質素低,每日退化得只在乎生存,但病房預算就是這個數,你就只能得到這個藥物數量。你對抗的不只是面前的醫生和護士,而是病房,病房經理,病房管理層,醫院管理層,醫管局。你生怕今天你把事情弄大了,病房方面會怎樣對你?什麼醫療體制健全,其實感覺不到,醫病就只是醫病,沒有去醫好你的生活質素。我的想法偏激嗎?多餘嗎?反正,沒去想太多,就算是誰給了我這個看法?媽嗎?婆嗎?戰友?醫生護士們?完全沒有idea。

當年的正副主席很想吸納我們這間醫院的戰友為組織出力,因為無論年歲,又或者經歷上都是最豐富和最奇特 – 最難搞的,我們是醫院,甚至醫療體制下的犧牲者,但最後只是我一個出去做。而當時,百廢待興,我們背負著前組織的慘痛陰影和過去,成立新會,我們沒有好明顯的方向怎去為戰友們服務,當時只是想著怎樣搞針筒配給,和爭取多點藥可以拿走回家,就是一切。我有抱怨給組織知道我院的事,不過沒有過期望,就是因為覺得這個會沒有能力去解決,而之後我再沒有說過。

我幫助搞過很多活動,甚至去過國外交流,幾年後自己先退了。而不久之後,藥多了點,而我沒有為意,覺得可能醫生們自己明白我們苦處了。藥多了,其實就更加對組織少了理會。

到了多年後的今天,主席早就由以前的副會接任多年,我們的醫院生活對比以前有很大的變化,都不用住院了,大家怨言開始變少了,藥多了,甚至來醫院應診對可以一個電話先叫病房方面配合一下我們的特殊需要。究竟何時變成這樣?當然就是組織的默默耕耘所種出的果實了。

夜晚跟戰友通電話,說著當年事,今日事。今天組織進步神速,都是因為一個有心的主席帶領著、耕耘著。戰友說了一件事,我們當中有一個戰友我們都知道他只因單單一個對病對藥的錯誤理解就令他諱疾忌醫,腳已經因此傷得扭曲了,以後都是坐輪椅過活了,但他不值得這樣。主席說以香港一個已發展的地區,根本不可能出現這個情況,這是一個第三世界國家才會看見的情況。他不想香港再出現多一個這個比我們更悲劇的戰友。

聽到這裡,我怎能不對當年自己的想法慚愧?

想一想,在以前比我們小的戰友,讀小學的,讀幼稚園的,甚至是來人間不久的小孩,我們在醫院眼看著他們學我們當年抱著自己的傷腿痛哭,眼看他們跟我們一樣沒有了校園生活,加上現今香港時局黑暗,我們很痛苦,但他們將會比我們更痛苦。

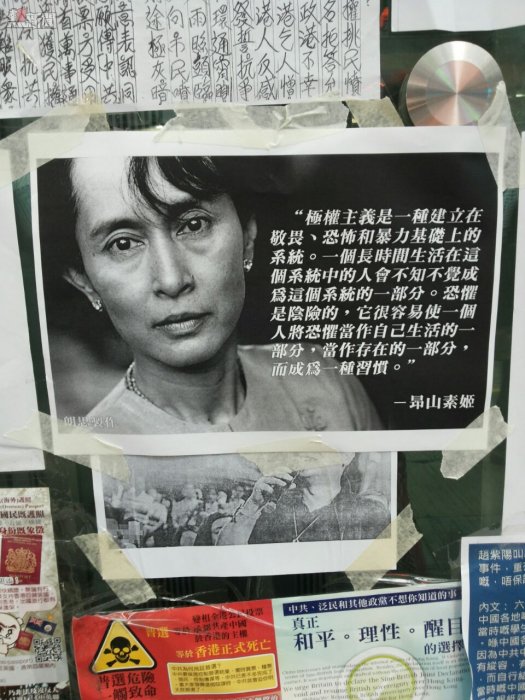

從小,我和我的戰友都渴望著自由,希望從肉體痛苦中解放,希望令自己擺脫不可以自由行動的陰影。到現在長大了,發現過往的經歷已經無可否認地造成了無辦法褪色的傷痕,我這代人的身體已經毀了,老實說做什麼都挽回不到任何事,只能補夠藥物就好。然而眼看著我們的下一代,重覆著走我們走過的獨木橋,荊棘路,我們的心不禁隱隱作痛。而當有一日被反問,我們渴望自由,卻没有去大聲怒吼,心裡猛然發現,自己究竟親手做著多少年的牢籠,困著自己多少年?甚至同樣的牢籠將要困著年少的他們,多少年?怎能無動於衷?

今天,我理解我們是有能力改變這一切。我們必須做點事,不是改變著的這代的,而是去保護我們的下一代,因為我們不可以再讓輪迴繼續下去。

讀者你們不需要和我一起為自己的病跟醫療體制對抗,更加沒有需要跟身體病痛對抗,這是我和我的戰友的故事。但看一看這事,覺得這是港人的寫照。或者今天你覺得身體健康,搵錢少個錢,被老闆剝削是沒大問題,甚至鉛水不關你事,國立事件不關你事,UGL五千萬、政改、廢粵推普、黑警、一地兩檢、一眾大白象、白海豚、李波、十年、港獨等等等等一切都不關你事。或者雖然政治的事很複雜,很難懂,不想涉足而好好的過自以為好的生活,但如果你們了解自己的悲苦,預見到下一代的荊棘滿途時,你們又會不會為下一代將會生活的這個香港做點事?

就算是微不足道的一舉,總是有其價值,每加添一點價值,就多一分得到自由的可能性,為的只是永遠自由,而不再重蹈痛苦的覆轍,甚至是比我們更痛苦的未來。

作者:烏鴉(本文章由聚言時報授權提供)

不要習慣痛苦(烏鴉)

https://www.facebook.com/GaldenPolymer/timeline